Santissima Trinità, anno B

Mt 28,16-20

Testo PDF

Domenica della Santissima Trinità (B) Commento

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Dalla Trinità alla Missione. Per amore!

Romeo Ballan mccj

L’amore innerva e anima la vita di Dio e la vita dell’uomo. Per una volta, la matematica qui non funziona: 1+1+1 = 1; non solo 1, ma 1 e 3. Perché il nostro Dio, uno e trino, è amore. E l’amore è condivisione, è unità avvolgente. Infatti, “la carità, dal cuore di Dio attraverso il cuore di Gesù Cristo, si effonde mediante il suo Spirito sul mondo, come amore che tutto rinnova” (Benedetto XVI). Perché “Dio è amore” (1Gv 4,8). Non ci sono parole più sublimi per parlare di Lui. Con la sola mente umana noi conosciamo poco di Dio; ciò che sappiamo di Lui ce l’ha rivelato Gesù. Egli non ha usato concetti o formule, ma ci ha raccontato la Sua esperienza personale e che cosa Dio ha fatto per noi. Ci ha raccontato di un Dio-Papà che ama tutti, perdona chi ha sbagliato, rialza chi è caduto; ci ha raccontato della Sua intimità come Figlio, nella preghiera prolungata e nella sofferenza; della presenza amica dello Spirito consolatore che ci guida e ci dà forza. Per Gesù la Trinità non è un mistero da spiegare ma da incontrare, da abbracciare e vivere. A questo scopo ce ne parla con nomi di famiglia: Padre, Figlio, Respiro di vita-Soffio Santo. La Trinità reale, grande, mistero d’amore, mistero familiare.

Con una certa facilità i manuali di catechismo sintetizzano il mistero divino dicendo che “Dio è uno solo in tre Persone”. Con questo è già detto tutto, ma tutto resta ancora da capire, da accogliere con amore e adorare nella contemplazione. Il tema ha un’importanza centrale anche sul fronte missionario. Infatti, con facilità si afferma che tutti i popoli – anche i non cristiani – sanno che Dio esiste, quindi anche i pagani credono in Dio. Questa verità condivisa – pur con differenze e riserve – è la base che rende possibile il dialogo fra le religioni, e in particolare il dialogo fra i cristiani e altri credenti. Sulla base di un Dio unico comune a tutti, è possibile tessere un’intesa fra i popoli, in vista di azioni concordate a favore della pace, in difesa dei diritti umani, per realizzare progetti di sviluppo… Ma questa è soltanto una parte dell’azione evangelizzatrice della Chiesa, la quale è chiamata a offrire al mondo un messaggio che ha contenuti di novità e obiettivi di maggior portata.

Per il cristiano, infatti, non è sufficiente fondarsi su un Dio unico, e tanto meno lo è per un missionario cosciente della straordinaria rivelazione ricevuta per mezzo di Gesù Cristo; rivelazione che abbraccia tutto il mistero di Dio, nella sua unità e trinità. Il Dio cristiano è uno, unico ma non solitario. Il Vangelo che il missionario porta al mondo, oltre a rafforzare e perfezionare la comprensione del monoteismo, apre all’immenso e sorprendente mistero di Dio, che è comunione di Persone.

«Per penetrare nel mistero di Dio i musulmani hanno il Corano, dal quale ricavano i 99 nomi di Allah; il centesimo rimane indicibile, perché l’uomo non può comprendere tutto di Dio. Gli ebrei scoprono il Signore attraverso gli avvenimenti della loro storia di salvezza, meditata, riscritta e riletta per secoli, prima di essere consegnata, molto tardi, nei libri santi. Per i cristiani il libro che introduce alla scoperta di Dio è Gesù Cristo. Egli ‘è il libro aperto a colpi di lancia’, è il Figlio che, dalla croce, rivela che Dio è Padre e dono d’Amore, Vita, Spirito» (F. Armellini). Infatti, il Dio rivelato da Gesù è soprattutto Dio-amore (cfr. Gv 3,16; 1Gv 4,8). È un Dio unico, ma relazionale, in comunione di Persone. Un Dio che dona se stesso per la vita della famiglia umana.

Tendenzialmente, il Dio delle religioni non cristiane è spesso lontano, vive nel suo mondo, per cui bisogna renderselo propizio con pratiche religiose e sacrifici di ogni genere. Invece, il Dio della Bibbia si rivela a noi soprattutto come Dio misericordioso e pietoso, “ricco di misericordia” (Ef 2,4); un Dio amico e protettore, che ama vivere in relazione, un Dio vicino, presente (I lettura), che si è impegnato a fianco del suo popolo con segni e prodigi (v. 34). Non è un dio geloso o rivale dell’uomo, ma un Dio che vuole che “sia felice tu e i tuoi figli” (v. 40). C’è di più: è un Dio che ci chiama a sé, ci fa suoi figli ed eredi, ci coinvolge nel suo piano, donandoci il suo Spirito (II lettura, v. 16-17).

Questo è il vero volto di Dio che tutti i popoli (Vangelo) hanno il diritto e il bisogno di conoscere dai missionari, secondo il comando di Gesù: Andate, fate discepoli tutti i popoli, insegnate, battezzateli, cioè immergeteli nell’oceano dell’amore di Dio… (v. 19-20). Per questo, il Concilio afferma: “La Chiesa pellegrinante è missionaria per sua natura, in quanto essa trae origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo, secondo il progetto di Dio Padre” (Ad Gentes 2). Il dono del Dio vero, uno e trino, è per tutte le nazioni: è una novità che arricchisce tutte le culture, è un tesoro che i cristiani hanno il diritto e il dovere di condividere con tutti. Per amore! Perché la Chiesa non si impone con la forza o con il proselitismo; si propone con amore gratuito e il servizio gioioso. «La Chiesa si sviluppa per ‘attrazione’: come Cristo ‘attira tutti a sé’ con la forza del suo amore, culminato nel sacrificio della Croce, così la Chiesa compie la sua missione» (Benedetto XVI).

Per questa missione, Gesù si è impegnato a essere l’Emmanuele: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni” (v. 20). Egli cammina accanto a ciascuno per le strade del mondo. Con tale certezza, la Chiesa oggi ci fa pregare, perché “diventiamo annunciatori della salvezza offerta a tutti i popoli” (Colletta).

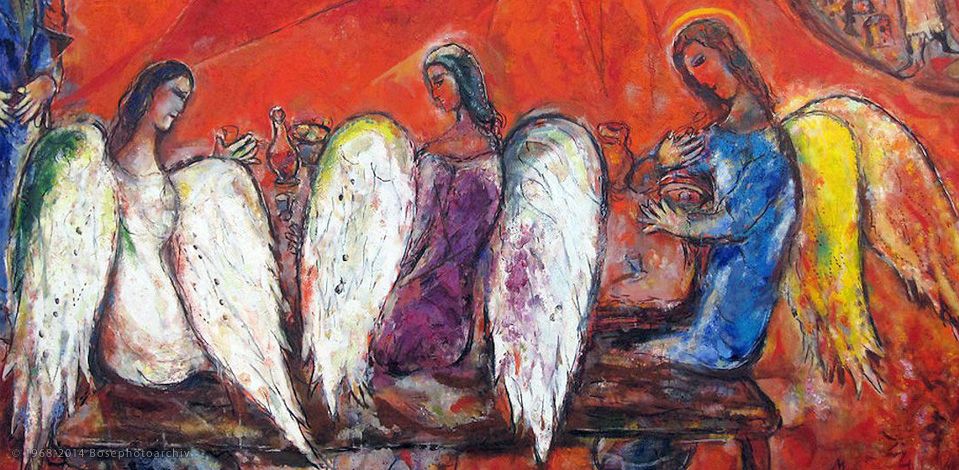

LA TRIUNITÀ DI DIO

Enzo Bianchi

Domenica scorsa con la Pentecoste, pienezza delle energie della resurrezione di Cristo, abbiamo terminato di vivere il tempo pasquale e siamo così entrati nel tempo per annum. Una recente consuetudine liturgica ci impone però di celebrare in questa domenica la festa della Santissima Trinità, idea non biblica, astratta e insufficiente per farci contemplare con umiltà il mistero del nostro Dio vivente. In realtà questa festa sarebbe più onorata se la si chiamasse con il nome di Triunità di Dio. Questo titolo, infatti, afferma che Dio è uno – come recita lo Shema‘ Jisra’el (cf. Dt 6,4) –, ma è nello stesso tempo comunione plurale, comunione del Padre e del Figlio e dello Spirito santo: un’unica vita divina, ma vissuta nella pluralità, nella sinfonia di soggetti uniti da un unico amore.

Ma proprio perché l’idea della Trinità è insufficiente nel “narrare” il Dio che nessuno ha mai visto (cf. Gv 1,18) né contemplato (cf. 1Gv 4,12), dovremmo non pensare a questa “idea” ma a una realtà: in Dio c’è ormai l’umanità del Figlio morto come uomo ma risuscitato nella forza dello Spirito santo, sicché non si può più parlare di Dio senza parlare dell’uomo e, soprattutto, non si può più andare a Dio se non attraverso “la via” (Gv 14,6) che è suo Figlio Gesù Cristo, uomo nato da Maria, vissuto tra di noi, morto e risorto nella nostra storia. Ecco allora cosa annunciare in questa festa che succede al tempo pasquale: Dio si è unito all’umanità in modo indissolubile e l’umanità trasfigurata è in Dio attraverso il Figlio Gesù che, come era disceso, così è salito al cielo (cf. Ef 4,9-10), “costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della resurrezione dei morti” (Rm 1,4). Questo testo paolino, il prologo della Lettera ai Romani (cf. Rm 1,1-7) sarebbe forse stato più indicato come seconda lettura della festa odierna…

Fatte queste precisazioni, cerchiamo di ascoltare il brano evangelico previsto dalla liturgia, la conclusione del vangelo secondo Matteo. Vorrei sostare soprattutto su una frase molto semplice: “Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato”. Secondo Matteo solo Maria di Magdala e l’altra Maria, dopo aver trovato la tomba vuota, avevano visto Gesù, il quale le aveva salutate con il dono messianico della pace: “Shalom!” (Mt 28,9). Poi aveva comandato loro di essere messaggere dell’annuncio pasquale presso gli apostoli: “Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno” (Mt 28,10). I discepoli intimi di Gesù, ascoltato l’annuncio da parte delle donne discepole, eseguono puntualmente quel comando.

E così quel gruppo di dodici, ridotto a undici perche Giuda se n’è andato, ritorna sulle strade della Galilea. Devono lasciare Gerusalemme, la città santa, e tornare dov’era iniziata la predicazione di Gesù (cf. Mt 4,12-17): nella Galilea delle genti, terra periferica, terra spuria, abitata da ebrei e non ebrei, terra cosmopolita… Devono andare nel mondo, tra gli uomini e le donne, per affermare che tutti sono chiamati alla fede in Cristo, che ormai – come scrive Paolo – “non c’è più né giudeo né greco” (Gal 3,28), per dare vita a una nuova comunità, non più legata da carne e sangue, da lingua o cultura, da vicinanza o lontananza, ma una comunità che trovi in Gesù Cristo un legame, un fondamento al suo credere, sperare e amare. Potremmo dire che quel soggetto di undici persone è “il piccolo gregge” (Lc 12,32), la chiesa sulle strade del mondo, un piccolo gregge non chiuso in un recinto, non pauroso, non autoreferenziale, ma disposto a stare in mezzo ad altri, fossero anche dei lupi. Non è una gran cosa, né quegli undici sono uomini straordinari: di qualcuno si è tramandato qualche fatto della vita, di altri sappiamo appena il nome; povera gente, in mezzo alla quale vi sono anche alcuni che dubitano su Gesù e sulla sua missione…

Eppure, obbedendo all’indicazione delle donne vanno verso la montagna, il nuovo Nebo (cf. Dt 32,49; 34,1), il luogo della manifestazione della volontà di Dio. Sulla montagna Gesù aveva predicato il Vangelo delle beatitudini (cf. Mt 5,1-7,29), sulla montagna aveva moltiplicato il pane (cf. Mt 15,32-39), sulla montagna era stato trasfigurato dal Padre davanti ai discepoli (cf. Mt 17,1-8): ora sulla montagna gli undici devono ascoltare le ultime parole del Risorto, le sue ultime volontà. Ed ecco che salgono sul monte indicato e, non appena vedono Gesù, si prostrano, si inginocchiano a terra e adorano. Gesù, che li aveva visti l’ultima volta all’inizio della passione, quando “tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono” (Mt 26,56), ora li vede ai suoi piedi, in adorazione: gesto pieno di significato, perché quando un uomo si inchina di fronte a un altro, compie uno dei più grandi gesti umani. Come già accennato, essi adorano Gesù anche tra i dubbi, perché in loro i dubbi rimangono e rimarranno fino alla morte, vinti però e trascesi dall’amore: sì, perché l’amore vince i dubbi della fede, questa è la dinamica nel cuore del cristiano…

Gesù allora si avvicina a questi uomini, chiesa di peccatori fragili e dubbiosi, ma chiesa che sa amare e adorare il suo Signore. Questa è la chiesa quotidiana che noi conosciamo e siamo, non un’istituzione trionfante e che si impone, ma un gruppetto di povere persone che dicono per amore: “Signore, aumenta la nostra fede (cf. Lc 17,5)! Signore, noi veniamo meno, qualcuno se ne va, ma vogliamo restare con te! Signore, siamo fuggiti davanti alla sofferenza e alla morte ma, non appena ci hai richiamati, eccoci qui, inchinati davanti a te! Vieni Signore Gesù, vieni presto, Maràna tha (1Cor 16,22; cf. Ap 22,20)!”.

Gesù, in risposta, si rivolge agli undici con la sua parola di Kýrios, di Signore risorto e vivente, dicendo loro: “Una volta andati tra le genti dell’umanità intera, fino ai confini del mondo, fate discepoli, cioè cercate che gli uomini e le donne accolgano la buona notizia del Vangelo, mettendosi alla sua scuola. E immergeteli (questo significa letteralmente il verbo “battezzare”) nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. È l’unica volta in cui nel Nuovo Testamento si parla di battesimo-immersione nel Nome della Triunità di Dio, mentre di solito si attesta il battesimo nel Nome di Gesù, l’essere immersi con lui nella sua morte e resurrezione, o nello Spirito che rimette i peccati e santifica. Qui Matteo opera un accrescimento teologico, perché nel suo vangelo Gesù rivela il Padre parlando sovente di lui e rivela lo Spirito promettendolo ai discepoli (cf. Mt 10,20). La comunità dei discepoli ha le sue radici nella vita triunitaria del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.

Infine, il Signore Gesù proclama se stesso come colui che ha ricevuto ogni potere in cielo e sulla terra. La sua signoria è ben più grande di quella di Ciro, imperatore del mondo (cf. 2Cr 36,23, ultimo versetto della Bibbia ebraica!), perché è quella del Figlio dell’uomo che riceve da Dio stesso il potere (cf. Dn 7,13-14). È una signoria che chiede ai suoi servi solo di vivere il comandamento nuovo dell’amore (cf. Gv 13,34; 15,12); è la signoria di colui che ci assicura di essere l’‘Immanu-El, il Dio-con-noi (cf. Is 7,14; Mt 1,23), sempre, senza mai abbandonarci. Dio ormai non è più nell’alto dei cieli, “Santo, Santo, Santo” (Is 6,3) – ossia Altro, Altro, Altro – ma è il Dio-uomo, il Dio-con-noi, uomo tra gli uomini, che in Gesù ci accompagna sulle vie del mondo; e la comunione di Dio, comunione plurale, è la nostra dimora.

Un’oasi di contemplazione

Don Angelo Casati

Questa festa è come un’oasi di contemplazione, dopo la pienezza della Pentecoste. Il cammino ti ha portato alla soglia del mistero. E dalla fessura della soglia puoi intravedere, puoi contemplare.

Chissà -me lo chiedo- se siamo ancora capaci, sul treno della vita, di contemplazione. O se non assomigliamo a quei pendolari che ormai viaggiano tutti i giorni, il volto infossato in riviste e giornali, mentre fuori accade il miracolo delle cose. Ma loro sono nelle riviste e nei giornali o nelle chiacchiere vuote. E forse anche noi… nei libri e nelle riviste di teologia o nelle chiacchiere religiose. E non alzi lo sguardo.

Con l’esito -esito nefasto- che Dio sia ridotto a numeri e diventi un Dio, quanto meno, noioso. In un suo libro-rivista, il cardinale Karl Lehmann parla di un rabbino che gli raccontò che, nella scuola di religione da lui tenuta, era arrivato dalla Russia un giovane ebreo che, mentre lui spiegava, gli domandò a bruciapelo: “Ma di quale Dio parli? Anche Dio è morto. Oppure ne hai un altro?”. Ecco, il Dio legato ad alcune immagini, ad alcune formule è morto! Quale Dio predichiamo? E, ancora, come possiamo raccontarlo? (…)

Che ci prenda una sorta di estraneità di fronte al nome che introduce questa festa, il nome “Trinità”, di fronte all’astrattezza della parola, si può anche capire, il nome non accende. E la cosa un po’ anche dispiace, perché rincorrendo poi, da poveri come siamo, il mistero che sta dietro il nome, la sensazione che percepiamo è tutt’altra che quella della estraneità. O della separazione. O del gelo.

Per onestà intellettuale dovremmo anche riconoscere che non ci appassionerebbe tanto conoscere Dio se lui non avesse avuto, se oggi non avesse, una storia con noi. Non ci interesserebbe più di tanto. Scrive Dietrich Bonhoeffer – intrigante e luminosa la sua affermazione – : “Non ci interessa un divino che non faccia fiorire l’umano”.

Per onestà intellettuale, dovremmo – anzi io dovrei – riconoscere che ciò che possiamo, ciò che io posso, dire di Dio, rappresenta forse un lembo, un lembo di mantello. Mi sento molto nei panni di Mosè che se ne va con il suo gregge oltre il deserto sino alle falde del monte di Dio, l’Oreb, dove rimane senza fiato allo spettacolo del roveto che arde e non si consuma. E non potremmo dare anche noi a Dio, come l’hanno data a Dio i popoli della Bibbia, l’immagine di una “presenza che non si consuma”? E, all’avvicinarci, una voce, quella di Dio che dal roveto si alza forte, forse per superare il crepitare del fuoco, a comandare: “Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi perché il luogo sul quale tu stai è luogo sacro”.

Mi capita, credetemi, spesso di fermarmi e di chiedermi quante volte io ho violato il comando: “togliti i sandali”: con la mia presunzione su Dio, con le mie ingenuità su Dio. O quante volte la chiesa stessa non si è tolta, lungo i secoli e forse anche oggi, i sandali, invadendo, con tradizioni sue, il luogo sacro, un luogo che non è disponibile ai nostri vaneggiamenti, entrando con imponenza, l’imponenza della presunzione e della assolutezza delle nostre affermazioni, nello spazio di Dio, lo spazio del sacro, che chiede passo umile. Il passo di chi sa sostare adorando davanti a ciò che eccede per luminosità e ampiezza le nostre povere anguste categorie umane. (…)

Cosa centra – mi direte voi – tutto questo con affermare che Dio è in tre persone e una sola sostanza?… Ebbene in un libro di un prete, rettore di una chiesa di Palermo, ho trovato un titolo, che, devo ammetterlo, un po’ mi ha riconciliato con i numeri. Là dove scrive: “Minimo tre per un amore infinito”. Minimo tre… Una comunione che non si esaurisce in un rapporto io-tu esclusivo, ma si apre, quasi per necessità interiore, all’altro: minimo tre.

E noi siamo fatti a sua immagine. E dunque siamo umani finché ci abita questa passione. Senza passione per l’altro, per gli altri, non saremmo più umani. E sarebbe fraintendimento, grave fraintendimento, dire che siamo della pasta di Dio, del suo sangue, dirci figli suoi. Lo siamo se nel nostro dna c’è “il minimo tre”.

Un dialogo d’amore che coinvolge l’uomo

Joseph Ndoum

La collocazione della festa della Santissima Trinità dopo il grande evento pasquale non intende essere la celebrazione di un particolare mistero cristiano, ma la celebrazione delle radici di tutto; intende riconoscere,per adorare e ringraziare, il protagonista della salvezza : Dio che è Padre, Figlio e Spirito, tre persone in una sola ed identica comunione di vita.

La S.Trinità è un mistero, non nel senso di un enigma, qualcosa di oscuro, un insulto alla ragione. Mistêrion viene da un verbo greco che significa chiudere la bocca. Nella letteratura cristiana il mistero corrisponde ai segreti divini riguardando il disegno eterno della salvezza. Quello che viene sottolineato, non è l’aspetto impenetrabile alla ragione, ma l’aspetto di rivelazione. Il mistero trinitario, appunto, in una prospettiva esistenziale e relazionale, ci rivela il mistero di Dio ad intra, cioè in se stesso, che supera i limiti della ragione umana.

Ogni persona divina rivela se stesso rivelando le altre due : per esempio, il Padre si manifesta quando proclama che Gesù è il Figlio diletto invia su di lui il suo Spirito; o il Figlio si manifesta quando invoca il Padre con il dolce nome di Abba e gli rende lode “esultando nello Spirito”.

I primi cristiani avevano, quindi, scoperto che le tre persone divine erano in pieno amore e comunione, e che avevano preso l’iniziativa di coinvolgere nel loro amore anche le creature umane. Hanno allora lasciato che la Trinità invadesse la loro vita : pensiamo al segno croce nel nome del Padre… che apre e chiude ogni preghiera; al Gloria al Padre…; o al credo; siamo anche battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo così chiamati a lasciarci coinvolgere dall’amore delle persone della S. Trinità. Dio – amore, nella sua dimensione trinitaria, ci vuole modello delle famiglie e della nostra società umana.

Il cristiano che crede di vivere questo mistero di amore, rigettando ogni egoismo individualistico, ogni ripiegamento su se stesso; diventa l’immagine autentica di un Dio che è relazione e comunione di persone.

Come dice Sant’Agostino, “puoi avere tutto ciò che vuoi. Ma se ti manca l’amore il resto non ti serve a nulla”. Dio ci ha amati per primo inviandoci suo Figlio come fratello, amico e salvatore. La risposta dell’ uomo dovrebbe mostrare di avere verso il Padre e verso gli uomini. Siamo ormai inseriti in questa spirale di amore, quindi dobbiamo amare Dio e i fratelli con stesso amore. E’ quest’ amore di Dio che infatti fonda l’amore fraterno, il quale a sua volta, come dice Paolo, deve autenticare la fede.

Comboninsieme

Vivere, per Dio e l’uomo, è essere in comunione

Ermes Ronchi

Dogma della Trinità, ovvero quando il racconto di Dio diventa il racconto dell’uomo. La dottrina di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo non racchiude un freddo distillato di pensieri, ma tutta una sapienza del vivere, colma di indicazioni esistenziali che illuminano la mia vita. Infatti Adamo è creato più ancora che ad immagine di Dio, a somiglianza della Trinità, a immagine di un legame d’amore, di un Dio che non è solitudine. Dove vivere, per Dio e per l’uomo, è essere in comunione. In principio, la relazione; in principio, il legame.

Per questa memoria festosa della Trinità il Vangelo non offre formule, ma riferisce di un appuntamento, di un monte scalato con il batticuore, perché la fede prima di tutto è desiderio d’incontro: andarono sul monte che Gesù aveva loro fissato.

Alcuni, però, dubitavano. Ci riconosciamo tutti quanti in questa comunità che crede e dubita al tempo stesso. Eppure il dubbio e la poca fede dei discepoli non fermano né scoraggiano il Signore. Anzi fanno nascere una reazione bellissima, invece di rimproverarli, Gesù si fa ancora più vicino: avvicinatosi a loro disse… Ancora non è stanco di parlare, di farsi vicino, delicatamente e senza imporsi, e salvando perfino la loro libertà di dubitare.

Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Potere è parola che in bocca a Gesù cambia di segno: non il potere del mondo, che evoca violenza e sopruso, ma la forza di un Dio che può soltanto ciò che l’amore può.

Andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito. Andate: Dio si è appena fatto trovare e già t’invita ad andare oltre, per “battezzare”, che significa “immergere” il mondo nel mare di Dio.

I nomi che Gesù sceglie per dire Dio, sono nomi di famiglia, di affetto: Padre e Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome che dice respiro, dice che ogni vita prende a respirare quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata. Dio non è in se stesso solitudine, l’oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d’amore: essenza della Trinità. Insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi ho insegnato. Il tutto che Gesù ha insegnato è che la nostra vita è immersa in un mare d’amore. Ai suoi raccomanda: insegnate ad amare. Ed è detto tutto. Io sarò con voi tutti i giorni. Fino alla fine del mondo. Senza condizioni. Su queste parole si chiude il Vangelo di Matteo e si apre, si fonda la nostra vita.

Tutti i giorni, fino al consumarsi del tempo, dentro gli abbandoni e le solitudini, quando ti sfiora l’ala severa della morte e quando ti pare di volare, Lui sarà con te, sempre. E senza porre mai condizioni.

DIO CON NOI

Antonio Savone

Lo chiamerai Emmanuele, Dio con noi… Così l’angelo si era rivolto a Giuseppe annunciando la nascita di Gesù.

Il volto di un Dio di comunione e di vicinanza: è questo il volto di Dio che a noi è dato contemplare mentre quasi con timore proviamo a scrutarne il mistero in questa festa della Trinità. Dico “con timore” perché mi pare ci appartenga fin troppo la presunzione di imprigionare Dio nelle angustie di formule, dogmi e definizioni. Quasi avvertissimo che è un’affaire da concludere, da cristallizzare così da poterlo studiare, spiegare, manipolare, gestire a nostro piacimento. A lungo abbiamo preteso di adeguarlo alla nostra comprensione intellettuale e di ridurlo alle nostre parole razionali. Dio come qualcosa da comprendere in maniera convinta giungendo persino a combattere contro chi potesse pensarla diversamente.

Imprigionato Dio, abbiam finito per pensare che suo intento sia quello di imprigionarci. Mentre la Parola ci rivela un Dio che è al di là di tutte le nostre parole ed espressioni. Persino oltre ciò che di lui pure abbiamo già conosciuto. Oltre la nostra comprensione sempre inadeguata, giacché egli non cessa di rivelarsi e farsi conoscere sotto sembianze inedite. Molto più comodo avere a che fare con un Dio “prevedibile”.

Invece, l’esperienza di fede d’Israele prima e di Gesù poi non si è mai preoccupata di “spiegare” Dio: lo hanno riconosciuto nei gesti che egli ha compiuto. Sempre imprevedibili quei gesti: potrà forse darci pane da mangiare? si chiede scettico Israele nel deserto. E sempre gesti di vicinanza e di comunione: quale Dio è stato così vicino? Interroga pure i tempi antichi, propone il Deuteronomio.

Un Dio che si compiace di abitare tra gli uomini, che ne ricerca la compagnia, ne condivide il cammino non sempre lineare. Si udì mai cosa simile a questa? chiede stupito Mosè al suo popolo. Crolla tutto l’immaginario religioso costruito proprio sulla distanza della divinità, distanza da colmare solo con appositi riti, sacrifici, gesti. Qui, invece, è tutto capovolto: la distanza è colmata non già da un rito ma da Dio stesso.

Addirittura un Dio che si sceglie un popolo di appartenenza il quale non ha nessun titolo di vanto: la più piccola tra le nazioni.

- Un Dio che per dire di sé non ha altro modo se non il riferirsi a gente del popolo che si era scelto: il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe.

- Un Dio che parla al suo popolo come un uomo con un altro uomo.

- Un Dio che assume la condizione stessa del suo popolo fino a diventare uno di loro nel Figlio Gesù.

- Un Dio che restituisce fiducia persino a chi non riesce a ricambiare se non con l’incredulità: quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.

- Un Dio che attesta di essere con noi tutti i giorni. Una presenza mai intermittente: lo aveva già attestato al re Davide: sono stato con te dovunque sei andato. Anche nei giorni e nei luoghi della lontananza, anche nei giorni della “non fede” come il vangelo attesta.

- Un Dio che continuamente prende l’iniziativa e fa il primo passo: si avvicinò.

- Un Dio che accetta persino il dramma del rifiuto del suo amore sconfinato. E nondimeno rilancia la possibilità di stabilire alleanza.

- Un Dio che si nutre di relazione: con voi… fino alla fine del mondo. Anche quando noi non dovessimo essere con lui. A salvarci, infatti, non è anzitutto qualcuno che è per noi ma con noi. Un Dio che non ci ritiene stranieri ma familiari, addirittura figli.

Prima di andarsene Gesù dirà di aver compiuto tra noi tutto quanto ha visto fare dal Padre. E cosa ha visto fare nella relazione tra Padre, Figlio e Spirito Santo se non il rispetto reciproco, una tenerezza da condividere, il rifiuto dello spirito di dominio, la pratica di un’accoglienza della diversità senza pretesa di omologazione, l’uscita da una logica di autosufficienza per dare spazio all’altro?

Quando lascerà i suoi, il Signore Gesù li costituirà prolungamento della rivelazione di quel volto. Cos’altro vorrà dire quel battezzare se non introdurre, immergere nell’esperienza di un amore come quello che egli stesso ha incarnato tra noi? Segnarsi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo significa strappare i nostri giorni alla casualità e alla disperazione per riconoscere che anche allora qualcuno continua a offrire se stesso per noi e a ridare fiducia.

Grande il compito che Gesù affida ai suoi. Creare occasioni dove la diversità sia riconosciuta e valorizzata proprio come nella Trinità. Non è un caso che non siamo battezzati nel nome di un Dio generico, ma nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome di una relazione che non viene mai meno.

Ha un senso la memoria liturgica della SS. Trinità? Sì, se il mistero di Dio non lo impoveriamo a un balletto di numeri; sì, se il mistero di Dio respira dell’incanto del Libro dei Proverbi, della passione del cuore di Paolo, della tenerezza delle parole di Gesù nel discorso d’addio.

L’ha ribloggato su My Blog LeggiAmo La Bibbia.

"Mi piace""Mi piace"