Domingo de Ramos

y de la Pasión del Señor (C)

Lucas 22,14-23,56

ANTE EL CRUCIFICADO

José Antonio Pagola

Detenido por las fuerzas de seguridad del Templo, Jesús no tiene ya duda alguna; el Padre no ha escuchado sus deseos de seguir viviendo; sus discípulos huyen buscando su propia seguridad. Está solo. Sus proyectos se desvanecen. Le espera la ejecución.

El silencio de Jesús durante sus últimas horas es sobrecogedor. Sin embargo, los evangelistas han recogido algunas palabras suyas en la cruz. Son muy breves, pero a las primeras generaciones cristianas les ayudaban a recordar con amor y agradecimiento a Jesús crucificado.

Lucas ha recogido las que dice mientras está siendo crucificado. Entre estremecimientos y gritos de dolor, logra pronunciar unas palabras que descubren lo que hay en su corazón: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Así es Jesús. Ha pedido a los suyos «amar a sus enemigos» y «rogar por sus perseguidores». Ahora es él mismo quien muere perdonando. Convierte su crucifixión en perdón.

Esta petición al Padre por los que lo están crucificando lo hemos de escuchar como el gesto sublime que nos revela la misericordia y el perdón insondable de Dios. Esta es la gran herencia de Jesús a la Humanidad: No desconfiéis nunca de Dios. Su misericordia no tiene fin.

Marcos recoge un grito dramático del crucificado: «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?». Estas palabras pronunciadas en medio de la soledad y el abandono más total son de una sinceridad abrumadora. Jesús siente que su Padre querido lo está abandonando. ¿Por qué? Jesús se queja de su silencio. ¿Dónde está? ¿Por qué se calla?

Este grito de Jesús, identificado con todas las víctimas de la historia, pidiendo a Dios alguna explicación a tanta injusticia, abandono y sufrimiento, queda en labios del crucificado reclamando una respuesta de Dios más allá de la muerte: Dios nuestro, ¿por qué nos abandonas? ¿No vas a responder nunca a los gritos y quejidos de los inocentes?

Lucas recoge una última palabra de Jesús. A pesar de su angustia mortal, Jesús mantiene hasta el final su confianza en el Padre. Sus palabras son ahora casi un susurro: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Nada ni nadie lo ha podido separar de él. El Padre ha estado animando con su Espíritu toda su vida. Terminada su misión, Jesús lo deja todo en sus manos. El Padre romperá su silencio y lo resucitará.

Esta semana santa, vamos a celebrar en nuestras comunidades cristianas la pasión y la muerte del Señor. También podremos meditar en silencio ante Jesús crucificado ahondando en las palabras que él mismo pronunció durante su agonía.

http://www.musicaliturgica.com

Mirar el Crucifijo, la “catedra de Dios”

Papa Francisco

«¡Bendito el que viene en nombre del Señor!» (Cf. Lc 19,38), gritaba festiva la muchedumbre de Jerusalén recibiendo a Jesús. Hemos hecho nuestro aquel entusiasmo, agitando las palmas y los ramos de olivo hemos expresado la alabanza y el gozo, el deseo de recibir a Jesús que viene a nosotros. Sí, del mismo modo que entró en Jerusalén, desea también entrar en nuestras ciudades y en nuestras vidas. Así como lo ha hecho en el Evangelio, cabalgando sobre un asno, viene a nosotros humildemente, pero viene «en el nombre del Señor»: con el poder de su amor divino perdona nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre y con nosotros mismos. Jesús está contento de la manifestación popular de afecto de la gente, y cuando los fariseos le invitan a que haga callar a los niños y a los otros que lo aclaman, responde: «si estos callan, gritarán las piedras» (Lc 19,40). Nada pudo detener el entusiasmo por la entrada de Jesús; que nada nos impida encontrar en él la fuente de nuestra alegría, de la alegría auténtica, que permanece y da paz; porque sólo Jesús nos salva de los lazos del pecado, de la muerte, del miedo y de la tristeza.

Sin embargo, la Liturgia de hoy nos enseña que el Señor no nos ha salvado con una entrada triunfal o mediante milagros poderosos. El apóstol Pablo, en la segunda lectura, sintetiza con dos verbos el recorrido de la redención: «se despojó» y «se humilló» a sí mismo (Fil 2,7.8). Estos dos verbos nos dicen hasta qué extremo ha llegado el amor de Dios por nosotros. Jesús se despojó de sí mismo: renunció a la gloria de Hijo de Dios y se convirtió en Hijo del hombre, para ser en todo solidario con nosotros pecadores, él que no conoce el pecado. Pero no solamente esto: ha vivido entre nosotros en una «condición de esclavo» (v. 7): no de rey, ni de príncipe, sino de esclavo. Se humilló y el abismo de su humillación, que la Semana Santa nos muestra, parece no tener fondo.

El primer gesto de este amor «hasta el extremo» (Jn 13,1) es el lavatorio de los pies. «El Maestro y el Señor» (Jn 13,14) se abaja hasta los pies de los discípulos, como solamente hacían lo siervos. Nos ha enseñado con el ejemplo que nosotros tenemos necesidad de ser alcanzados por su amor, que se vuelca sobre nosotros; no podemos prescindir de este, no podemos amar sin dejarnos amar antes por él, sin experimentar su sorprendente ternura y sin aceptar que el amor verdadero consiste en el servicio concreto.

Pero esto es solamente el inicio. La humillación de Jesús llega al extremo en la Pasión: es vendido por treinta monedas y traicionado por un beso de un discípulo que él había elegido y llamado amigo. Casi todos los otros huyen y lo abandonan; Pedro lo niega tres veces en el patio del templo. Humillado en el espíritu con burlas, insultos y salivazos; sufre en el cuerpo violencias atroces, los golpes, los latigazos y la corona de espinas desfiguran su aspecto haciéndolo irreconocible. Sufre también la infamia y la condena inicua de las autoridades, religiosas y políticas: es hecho pecado y reconocido injusto. Pilato lo envía posteriormente a Herodes, y este lo devuelve al gobernador romano; mientras le es negada toda justicia, Jesús experimenta en su propia piel también la indiferencia, pues nadie quiere asumirse la responsabilidad de su destino. Pienso ahora en tanta gente, en tantos inmigrantes, en tantos prófugos, en tantos refugiados, en aquellos de los cuales muchos no quieren asumirse la responsabilidad de su destino. El gentío que apenas unos días antes lo aclamaba, transforma las alabanzas en un grito de acusación, prefiriendo incluso que en lugar de él sea liberado un homicida. Llega de este modo a la muerte en cruz, dolorosa e infamante, reservada a los traidores, a los esclavos y a los peores criminales. La soledad, la difamación y el dolor no son todavía el culmen de su anonadamiento.

Para ser en todo solidario con nosotros, experimenta también en la cruz el misterioso abandono del Padre. Sin embargo, en el abandono, ora y confía: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). Suspendido en el patíbulo, además del escarnio, afronta la última tentación: la provocación a bajar de la cruz, a vencer el mal con la fuerza, y a mostrar el rostro de un Dios potente e invencible. Jesús en cambio, precisamente aquí, en el culmen del anonadamiento, revela el rostro auténtico de Dios, que es misericordia. Perdona a sus verdugos, abre las puertas del paraíso al ladrón arrepentido y toca el corazón del centurión. Si el misterio del mal es abismal, infinita es la realidad del Amor que lo ha atravesado, llegando hasta el sepulcro y los infiernos, asumiendo todo nuestro dolor para redimirlo, llevando luz donde hay tinieblas, vida donde hay muerte, amor donde hay odio.

Nos pude parecer muy lejano a nosotros el modo de actuar de Dios, que se ha humillado por nosotros, mientras a nosotros nos parece difícil incluso olvidarnos un poco de nosotros mismos. Él viene a salvarnos; y nosotros estamos llamados a elegir su camino: el camino del servicio, de la donación, del olvido de uno mismo. Podemos encaminarnos por este camino deteniéndonos durante estos días a mirar el Crucifijo, es la “catedra de Dios”. Os invito en esta semana a mirar a menudo esta “Catedra de Dios”, para aprender el amor humilde, que salva y da la vida, para renunciar al egoísmo, a la búsqueda del poder y de la fama. Con su humillación, Jesús nos invita a caminar por su camino. Volvamos a él la mirada, pidamos la gracia de entender al menos un poco de este misterio de su anonadamiento por nosotros; y así, en silencio, contemplemos el misterio de esta semana.

w2.vatican.va

20.3.2016

LA PASIÓN SEGÚN LUCAS

José Luis Sicre

Resulta imposible comentar en pocas líneas el relato de la Pasión en el evangelio de Lucas. De los diversos episodios exclusivos suyos, considero de especial interés las tres palabras que pone en boca de Jesús en la cruz. Como es sabido, ninguno de los evangelios trae las siete famosas palabras de Cristo en la cruz. Mateo y Marcos, solo una; Juan, tres; Lucas, otras tres. Sumándolas tenemos siete. Las tres de Lucas pueden servir de reflexión y oración.

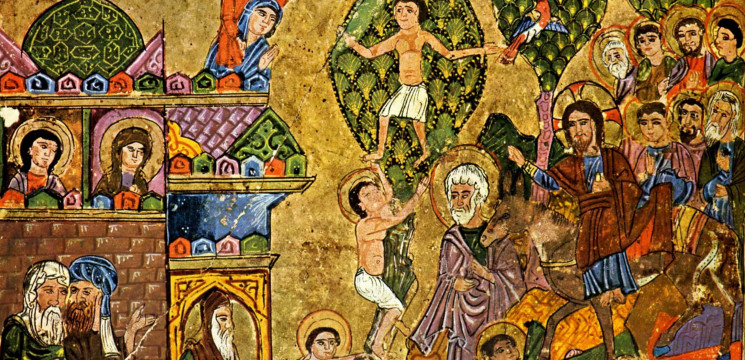

1. Morir perdonando

Jesús y los dos malhechores acaban de llegar al Calvario. Crucificar a tres personas es un trabajo más lento y cruel de lo que puede imaginarse, pero Lucas no entra en detalles. Se limita a indicar lo que decía Jesús en este momento: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.

El tema de los enemigos y del perdón ha aparecido en este evangelio desde el comienzo. Zacarías, el padre de Juan Bautista, alaba a Dios porque ha suscitado a un descendiente de David “para que, libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, le sirvamos con santidad y justicia toda nuestra vida”. Su esperanza no se cumplirá como él espera. A su hijo lo decapitará Herodes. Y Jesús no habla de verse libres de los enemigos. Lo que manda a sus discípulos es: “amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, rezad por los que os injurian”. Ahora, en el momento decisivo, Jesús va más adelante. No solo reza por los enemigos, sino que intenta comprenderlos y justificarlos: “no saben lo que hacen”.

2. Nunca es tarde para convertirse

Que Jesús fue crucificado entre dos malhechores lo dicen también Mateo y Marcos (aunque estos los llaman “ladrones”, que equivale a “terroristas”, cosa más lógica porque a los ladrones no los crucificaban, sino que los vendían como esclavos). Pero la mayor diferencia consiste en que en Mateo y Marcos los dos insultan a Jesús. Lucas cuenta algo muy distinto: mientras uno anima irónicamente a Jesús a salvarse y salvarlos, el otro lo defiende, reconoce su inocencia y le pide que se acuerde de él cuando llegue a su reino. Todos sabemos la respuesta de Jesús: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.

Algún escéptico podría decir que Lucas ha inventado esta conversión tan inesperada del buen ladrón. Él respondería: “Si no fue así, pudo serlo”. Porque lo que intenta enseñarnos es que nunca es tarde para convertirse. En una parábola que comentamos hace tres domingos, el labrador pedía un año de plazo para la higuera estéril. Zaqueo tuvo el resto de su vida para demostrar su conversión. El buen ladrón solo dispone de unas horas antes de morir, aprovecha la ocasión de inmediato, y esas pocas palabras le sirven para salvarse. Al mismo tiempo, las palabras de Jesús suponen un consuelo para todos nosotros cuando se acerque la muerte: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.

3. Morir en manos de Dios

Lo último que dijo Jesús antes de morir también varía según los evangelios. Marcos y Mateo ponen en su boca el comienzo del Salmo 22: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué he has desamparado?”. Parece un grito de abandono, sin esperanza. Quien sigue leyendo el salmo advierte que el olvido de Dios y el sufrimiento dan paso a la victoria final. Aunque esto sea cierto, Lucas piensa que sus lectores no van a entenderlo y se pueden quedar con la sensación de que Jesús murió desesperado. Por eso, las últimas palabras que pone en su boca son: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. De este modo, el final de la vida terrena de Jesús empalma con el comienzo de actividad apostólica. En el bautismo escuchó la voz del cielo: “Tú eres mi hijo amado”. Ahora, en el momento del dolor y la muerte, cuando parece que Dios lo ha abandonado, Jesús lo sigue viendo como “Padre”, un padre bueno al que puede entregarse por completo.

El relato de la pasión es una historia de dolor, injusticia, sufrimiento físico y moral para Jesús. Pero Lucas ha querido que sus últimas palabras nos sirvan de enseñanza y consuelo para vivir y morir como él.

¿Quién soy yo ante mi Señor?

Papa Francisco

Esta semana comienza con una procesión festiva con ramos de olivo: todo el pueblo acoge a Jesús. Los niños y los jóvenes cantan, alaban a Jesús.

Pero esta semana se encamina hacia el misterio de la muerte de Jesús y de su resurrección. Hemos escuchado la Pasión del Señor. Nos hará bien hacernos una sola pregunta: ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo ante mi Señor? ¿Quién soy yo ante Jesús que entra con fiesta en Jerusalén? ¿Soy capaz de expresar mi alegría, de alabarlo? ¿O guardo las distancias? ¿Quién soy yo ante Jesús que sufre?

Hemos oído muchos nombres, tantos nombres. El grupo de dirigentes religiosos, algunos sacerdotes, algunos fariseos, algunos maestros de la ley, que habían decidido matarlo. Estaban esperando la oportunidad de apresarlo. ¿Soy yo como uno de ellos?

También hemos oído otro nombre: Judas. Treinta monedas. ¿Yo soy como Judas? Hemos escuchado otros nombres: los discípulos que no entendían nada, que se durmieron mientras el Señor sufría. Mi vida, ¿está adormecida? ¿O soy como los discípulos, que no entendían lo que significaba traicionar a Jesús? ¿O como aquel otro discípulo que quería resolverlo todo con la espada? ¿Soy yo como ellos? ¿Soy yo como Judas, que finge amar y besa al Maestro para entregarlo, para traicionarlo? ¿Soy yo, un traidor? ¿Soy como aquellos dirigentes que organizan a toda prisa un tribunal y buscan falsos testigos? ¿Soy como ellos? Y cuando hago esto, si lo hago, ¿creo que de este modo salvo al pueblo?

¿Soy yo como Pilato? Cuando veo que la situación se pone difícil, ¿me lavo las manos y no sé asumir mi responsabilidad, dejando que condenen – o condenando yo mismo – a las personas?

¿Soy yo como aquel gentío que no sabía bien si se trataba de una reunión religiosa, de un juicio o de un circo, y que elige a Barrabás? Para ellos da igual: era más divertido, para humillar a Jesús.

¿Soy como los soldados que golpean al Señor, le escupen, lo insultan, se divierten humillando al Señor?

¿Soy como el Cireneo, que volvía del trabajo, cansado, pero que tuvo la buena voluntad de ayudar al Señor a llevar la cruz?

¿Soy como aquellos que pasaban ante la cruz y se burlaban de Jesús : «¡Él era tan valiente!… Que baje de la cruz y creeremos en él»? Mofarse de Jesús…

¿Soy yo como aquellas mujeres valientes, y como la Madre de Jesús, que estaban allí y sufrían en silencio?

¿Soy como José, el discípulo escondido, que lleva el cuerpo de Jesús con amor para enterrarlo?

¿Soy como las dos Marías que permanecen ante el sepulcro llorando y rezando?

¿Soy como aquellos jefes que al día siguiente fueron a Pilato para decirle: «Mira que éste ha dicho que resucitaría. Que no haya otro engaño», y bloquean la vida, bloquean el sepulcro para defender la doctrina, para que no salte fuera la vida?

¿Dónde está mi corazón? ¿A cuál de estas personas me parezco? Que esta pregunta nos acompañe durante toda la semana.

Domingo de Ramos 2014

Semana Santa:

con un “corazón grande como el mundo”

Romeo Ballan, MCCJ

Entramos en la Semana grande del amor hasta las últimas consecuencias (“Los amó hasta el extremo”, Jn 13,1). El comienzo de la Semana Santa está marcado este año por la narración de la pasión y muerte de Cristo, escrita por S. Lucas (Evangelio). Esa Passio no es tan solo historia del pasado: los mismos acontecimientos se repiten hoy. Los personajes de entonces (Caifás, Herodes, Pilato, fariseos, sacerdotes, Pedro, Judas, Cirineo, piadosas mujeres, soldados, Centurión, José de Arimatea…) existen aún, son emblemáticos de lo que ocurre hoy con relación a Cristo y a los que sufren, con los que Él se identifica (cfr. Mt 25,35s). Cada uno de nosotros puede ser, hoy, en el bien o en el mal, uno u otro de esos personajes. Hoy somos nosotros los actores en la pasión que Jesús padece en los ancianos abandonados, los jóvenes sin trabajo, los migrantes bloqueados o rechazados, las mujeres abandonadas o víctimas de violencia… Hoy, cada uno puede encerrarse ante el dolor ajeno, o mejor abrirse como las piadosas mujeres que acompañan a Cristo en su dolor; o ser como el Cirineo, capaz de cargar con el peso de los demás; o como María, al pie de la cruz…

Tres testigos modernos del mundo misionero nos brindan una ayuda segura para la comprensión y la celebración del Misterio pascual propio de la Semana Santa. Su palabra nace de la experiencia personal de identificación con Cristo muerto y resucitado. Por tanto, sus testimonios tienen una resonancia universal: ayudan a vivir la Pascua según la amplitud y la profundidad propias del corazón de Cristo.

“Siempre los ojos fijos en Jesucristo”

S. Daniel Comboni (1831-1881), misionero apasionado por la salvación de África, en las Reglas de su Instituto (1871), recomendaba vivamente a los futuros misioneros que contemplaran con amor a Cristo crucificado, para formarse en el necesario “espíritu de sacrificio”:

«El pensamiento perpetuamente dirigido al gran fin de su vocación apostólica debe engendrar en los alumnos del Instituto el espíritu de sacrificio. Fomentarán en sí esta disposición esencialísima teniendo siempre los ojos fijos en Jesucristo, amándolo tiernamente y procurando entender cada vez mejor qué significa un Dios muerto en la cruz por la salvación de las almas. Si con viva fe contemplan y gustan un misterio de tanto amor, serán felices de ofrecerse a perderlo todo y a morir por Él y con Él».

(De los Escritos de San Daniel Comboni, n. 2720-2722).

“¡Tengo sed!”

La entrega total de la Santa Madre Teresa de Calcuta (1910-1997) a la causa misionera tuvo su origen en la contemplación de las palabras de Jesús en la cruz: ¡Tengo sed! La atención a los últimos en la escala social nacía en ella del deseo de apagar la sed de Cristo.

«”¡Tengo sed!” dijo Jesús cuando, en la cruz, se encontraba privado de todo consuelo. Renueven su celo para saciar esa sed en las dolorosas semblanzas de los más pobres entre los pobres: “Ustedes a mí me lo hicieron”. Jamás separen estas palabras de Jesús: “Tengo sed” y “Ustedes a mí me lo hicieron”».

(De los escritos de Madre Teresa de Calcuta).

Celebrar la Pascua con un “corazón grande como el mundo”

Esta es la enseñanza de San Óscar Arnulfo Romero (1917-1980), mártir, arzobispo de San Salvador, asesinado mientras estaba celebrando la Eucaristía en la tarde del 24 de marzo de 1980.

«Celebra la Pascua con Cristo tan solo el que sabe amar, sabe perdonar, sabe aprovechar la fuerza más grande que Dios ha puesto en el corazón del hombre: el amor. La Iglesia siente que su corazón es como el de María, grande como el mundo, sin enemigos, sin resentimientos».

(De las catequesis de San Óscar A. Romero en la Semana Santa de 1978).

¿Por qué ha debido morir para salvarnos?

Fernando Armellini

Todos los evangelistas dedican un espacio considerable a la pasión y muerte de Jesús. La pista que siguen y los hechos que describen son básicamente los mismos, aunque narrados de diferentes maneras y desde diversas perspectivas. Cada evangelista presenta, sin embargo, episodios, detalles, observaciones que les son propias. Éstos ponen su atención e interés en algunos temas de la catequesis, considerados importantes y urgentes para sus comunidades. La versión de relato de la pasión que hoy se nos propone es la de Lucas. En nuestro comentario nos limitaremos a poner de relieve los aspectos característicos de este evangelista.

Lucas en su Evangelio nunca deja pasar la oportunidad de resaltar la bondad y la misericordia de Jesús. Lo hace incluso durante la pasión.

Todos sabemos de memoria el relato de la institución de la Eucaristía que oímos en cada celebración eucarística, pero tal vez no todos sepan que sólo Lucas refiere el mandato del Señor: “Hagan esto en memoria mía” (Lc 22,19).

Jesús ha querido, sin lugar a dudas, que el rito de la fracción del pan y el compartir el cáliz fuera repetido a lo largo de los siglos por las comunidades cristianas; sus palabras no son solamente una invitación a repetir su gesto litúrgicamente. Para Jesús, la “fracción del pan” tiene un extraordinario valor simbólico: en él ha querido que quedara resumida y representada toda vida, rota y entregada a los hombres.

“Hagan esto en memoria mía” es una invitación a hacer nuestra su elección. Sólo quien ha entrado en esta lógica del Maestro, sólo quien, como él, parte la propia vida para los demás puede “partir el pan de la Eucaristía” con pureza de corazón. De lo contrario la repetición del gesto litúrgico se reduce a un rito vacío y, a veces, incluso hipócrita.

¿Cuál es la enfermedad, el cáncer que destruye nuestras comunidades? Es el deseo irrefrenable de ocupar los primeros puestos, de ser superiores, de dominar, de imponerse a los demás, de acaparar privilegios y títulos honoríficos. Es esta pasión la que provoca envidias, críticas, chismorreos mezquinos, divisiones, discordias entre cristianos.

Esta enfermedad no es de hoy. Los Evangelios narran varios incidentes desagradables de frecuentes y mezquinas discusiones entre los apóstoles, deseosos de definir las preferencias, de establecer quién entre ellos sería era el más grande. No estaban dispuestos de ninguna manera a aceptar propuesta del Maestro: hacerse pequeños, descender al último puesto, ponerse al servicio de los más pobres, convertirse en esclavos de los demás.

¿Cómo hacer comprender a los cristianos que esta enseñanza de Jesús es la ley fundamental sobre la que se basa la comunidad? A Lucas se le ocurre una idea: presentar este tema en la última cena (cf. Lc 22,24-27). Colocadas en este contexto, las palabras del Maestro adquieren un valor especial: se convierten en su testamento, en su última voluntad; deben ser consideradas, por lo tanto, como sagradas e inviolables. ¿Quién de nosotros se atrevería a no cumplir lo que le pide su padre antes de morir?

Después de la institución de la Eucaristía, dice Lucas, los apóstoles comenzaron a discutir entre sí porque cada uno quería ser el primero. Jesús, entonces, tomó la palabra y explicó que, en la nueva comunidad, la autoridad no debe ser entendida según los criterios de este mundo. ¿Qué hacen los líderes de las naciones? Detentan el poder, mandan sobre los demás, acumulan dinero, exigen el máximo respeto, reclaman privilegios, aviones personales. ¡Esto no debe ocurrir en la iglesia! En ésta, la autoridad es solo servicio. Nótese bien: servir no significa decidir en nombre de los demás, imponer la propia forma de pensar, obligar a otros a hacer lo que uno piensa que es correcto. Esto es también una forma de dominio. Servir significa ocupar verdaderamente el último puesto, respetar, dialogar, comprender, encontrar para cada uno un ministerio a desarrollar con alegría en favor de los hermanos y hermanas.

La palabra agonía significa para nosotros los últimos momentos que preceden a la muerte. Su significado etimológico, sin embargo, es diferente. Indica lucha, la competición de los atletas y es en este sentido que viene utilizada en el relato evangélico.

Desde el principio de su vida pública, Jesús ha entablado combate con las fuerzas del mal, con satanás y ha vencido. Pero la lucha no terminó con del primer asalto. Lucas señala que “concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión” (Lc 4:13).

Y así fue. De hecho, al comienzo de la historia de la pasión el enemigo regresa para el asalto final: “la fiesta de los panes sin levadura se acercaba… Entonces Satanás entró en Judas”. Las fuerzas del mal se encarnan en uno de los doce apóstoles y desencadenan la ofensiva.

Jesús, como todo lo atleta antes de la competición, debe prepararse y, Lucas, más que los otros evangelistas, señala la forma en que lo hace: con la oración. El relato de la agonía comienza con la recomendación de Jesús a los discípulos: “Oren para no caer en la tentación”, luego continúa: “se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y oraba”… Una vez entrado en agonía, oraba más intensamente… Después, se incorporó y dijo a los discípulos: “levántense y oren” (Lc 22:39-46). Esta insistencia sobre la oración tiene como objetivo, según Lucas, enseñar a todos los cristianos cómo se alcanza la victoria.

En este contexto Lucas introduce algunos detalles significativos. Dice, ante todo, que “se (le) apareció un ángel del cielo que le dio fuerzas” (v. 43). Es el efecto de la oración. Cuando la Biblia habla de ángeles no hay que pensar inmediatamente en seres espirituales que toman forma humana. A menudo indican una revelación de Dios en lo más íntimo de la persona. En Getsemaní Jesús fue tentado de escapar y de elegir caminos contrarios a los trazados por el Padre. La oración, el diálogo con el Padre, le ha hecho comprender el significado y el valor de su muerte. Ha pedido que apartara de él cáliz y su oración ha sido oída: no se le ha ahorrado el sufrimiento, no ha sido librado de la muerte, sino que ha sido iluminado y, sostenido por el Espíritu, ha dado su adhesión incondicional al Padre.

Lucas quiere decir a todo discípulo que, para no ser vencidos por la tentación, para superar la debilidad y fragilidad humanas, es necesario orar “intensamente”, como el Maestro. Siempre en este contexto de la preparación de Jesús para la prueba inminente, Lucas, el médico, señala otro detalle: “en medio de la angustia, oraba más intensamente. Le corría el sudor como gotas de sangre cayendo al suelo” (v. 44). La interpretación tradicional explica este hecho como efecto del desaliento de Jesús. Pero esta explicación no tiene sentido después del consuelo que recibió del ángel. El fenómeno (hematohidrosis), conocido ya en la antigüedad, tiene para el evangelista un significado ligado a la lucha deportiva: Indica la tensión del atleta ante la proximidad de la competición. Lucas nos quiere decir que Jesús está totalmente concentrado, en plena tensión, suda, tiembla. Sabe que está a punto de enfrentarse a “un hombre fuerte y bien armado”, pero también sabe que él es infinitamente más fuerte (Lc 11,21-22).

La reacción instintiva ante un agresor que viene a matar es la autodefensa. Si nos enteramos de que un mafioso ha salido malparado en una reyerta, nos alegramos y hasta nos duele que alguien lo haya protegido de ser linchado.

La reacción contra un agresor es espontánea, comprensible y, desde el punto de vista humano, también justificada. En el huerto de los olivos, los apóstoles no dudan en ponerla en práctica. Para evitar el abuso de poder, la violencia, la injusticia, lo primero que piensan es echar mano a la espada. La frase: “Señor, ¿herimos a espada?”, en el texto original no se presenta como pregunta, sino como una decisión tomada: “Señor, ¡es hora de desenvainar la espada!”. Y, de hecho, antes de esperar el parecer del Maestro, uno de ellos le corta de un mandoble la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote (cf. Lc 22,49-51).

Jesús interviene y reprende severamente a Pedro por acción tan descabellada. Entonces –y este es el detalle que sólo menciona Lucas– Jesús atiende al herido y lo sana (cf. Lc 22,51). El mensaje que el evangelista quiere dar es claro: el discípulo no sólo no puede agredir a persona alguna, sino que siempre debe estar dispuesto a remediar los problemas causados por otros. Jesús se preocupa de quien le ha hecho daño y que, quizás, continúe haciéndoselo.

El cristiano tiene adversarios; no puede menos de tenerlos porque, igual que el Maestro, tiene que enfrentarse, incluso de forma decidida y dura, con quienes toman decisiones de muerte, con quienes deforman el rostro de Dios, con quienes se empeñan en llevar adelante proyectos inaceptables e inicuos para el ser humano y para la sociedad. Pero el cristiano no tiene enemigos. El enemigo es aquel que debe ser aniquilado, aplastado, humillado, eliminado. Al adversario no se le destruye, sino que se le confronta para ayudarlo a crecer, a liberarse de sus esclavitudes. Las armas son utilizadas por quienes tienen enemigos que derrotar, no por aquellos cuya única misión es la de transformar a los adversarios en hermanos.

Un poco más adelante encontramos otro detalle conmovedor.

Como Marcos y Mateo, Lucas también dice que, después de haber negado al Maestro en casa del sumo sacerdote, Pedro salió y rompió a llorar. Sólo Lucas, sin embargo, observa que el Señor “se volvió y miró a Pedro” (Lc 22,61-62) y el verbo griego que usa no es blepo (ver) sino emblepo (mirar en el interior).

La mirada de Jesús es conmovedora: no es reproche, sino gesto de comprensión por la debilidad de su discípulo. Nosotros nos detenemos en lo externo, en el gesto cobarde y en la vileza de las palabras de Pedro. Jesús, como suele hacer, mira adentro, ve el corazón de su discípulo y comprende su comportamiento cobarde y pusilánime, pero sabe que Pedro, en el fondo, lo ama y desea seguir siéndole fiel. Resaltando esta mirada, Lucas indica a los cristianos de todos los tiempos cómo deben ser consideradas las propias fragilidades y las de los hermanos: tienen que ser miradas con los ojos de Jesús; ojos que infunden confianza y renuevan la esperanza, ojos que descubren, incluso en el más grande pecador, una chispa de amor capaz de ayudarle a comenzar de nuevo.

Durante la pasión, los discípulos no dan una buena imagen de sí mismos: Judas traiciona, Pedro niega, todos huyen (cf. Mc 14,50). Todos los evangelistas resaltan este vil comportamiento. Sólo Lucas intenta atenuar la responsabilidad de los apóstoles. No menciona la huida, es más, dice que, en el Calvario, “todos sus conocidos se mantuvieron a distancia” (Lc 23,49). No refiere el reproche de Jesús a Pedro: “Simón, ¿duermes? ¿No podías permanecer despierto durante una hora?” (Mc 14,37). Incluso busca una excusa para explicar su sueño: estaban “dormidos de tristeza” (Lc 22:45).

Lucas es el ejemplo del pastor de almas que, sin justificar el pecado, lo comprende, lo atribuye a la ignorancia, a la miseria humana que a todos nos aúna en la culpa. No hace hincapié en el error cometido, no se lo echa en cara porque sabe que quien es humillado y avergonzado, quien no se siente acogido y respetado a pesar de sus debilidades, termina peligrosamente replegándose sobre sí mismo y cerrándose a toda posibilidad de recuperación.

Ha habido mártires que murieron despreciando a los que los mataban e invocando sobre ellos la venganza del cielo: “¡No te vas a quedar sin castigo” –dice uno de los hermanos Macabeos a su verdugo (2 Mac 7,19)!

El discípulo de Cristo no conoce este lenguaje, no impreca, no maldice, no pide castigos contra los que le hacen mal (cf. Lc 6,27-36). Incluso en los momentos más dramáticos solamente salen de su boca palabras de amor.

Esta actitud es la única compatible con la del Maestro. Él –dice Pedro en su carta a los cristianos perseguidos de su comunidad– “cuando era insultado no respondía con insultos, padeciendo no amenazaba” (1 P 2,23).

En el relato de la pasión, Lucas escribe una frase que todo discípulo tiene que tener presente cuando sea llamado a soportar injusticias, abusos, acosos. Sólo Lucas recuerda que, momentos antes de expirar en la cruz, Jesús saca fuerza de flaqueza para dirigirse a Dios: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34). No se refería a los soldados, ocupados en repartirse su ropa, sino a los verdaderos culpables de su muerte: las autoridades religiosas de su pueblo. Jesús no se limita a ordenar a sus discípulos que perdonen siempre y sin condiciones, sino que ha enseñado con el ejemplo. Será imitado por el primer mártir, Esteban, quien, a punto de caer en tierra por las piedras lanzadas contra él, gritará en voz alta: “Señor, no les tengas en cuenta este pecado” (Hch 7,60).

Hay otro episodio que sólo Lucas refiere: el encuentro de Jesús con Herodes, el hijo del famoso Herodes el Grande quien, por miedo a perder el poder, había ordenado la matanza de los Inocentes (cf. Mt 2,16). Ni hábil político ni maníaco como su padre, Herodes-hijo no era más que un corrupto, un débil, un hombre sin personalidad. Había oído hablar de Jesús y de sus milagros. Quizás se imaginaba que era un brujo, un adivino, un experto en las artes ocultas. Cuando, durante la pasión, Pilato se lo envía para saber su opinión acerca de las acusaciones en su contra, se alegra inmensamente. Acaricia la esperanza de ver algún milagro. Jesús no dijo ni media palabra. ¿Cómo así?

Son significativas las alusiones a los estados de ánimo del tirano: primero siente una “gran alegría” (v. 8), después, tras la decepción por no conseguir lo que esperaba (v. 9), pasa al insulto y, finalmente, al escarnio (v. 11). El verbo griego traducido como insultar significa realmente ningunear. Para Herodes, a quien solo le interesaban los milagros (cf. Lc 9,9), Jesús ya no cuenta para nada.

Lucas quiere advertir a quienes están interesados en Jesús sólo como hacedor de prodigios que no van a recibir ninguna respuesta. No encontrarán lo que buscan porque Jesús no se presta a este juego. El cristianismo es el lugar de la escucha de la palabra, es la religión del amor y del don de la vida por el hermano, no un mercado de milagros. Jesús llama a quienes piensan de esta manera: “gente perversa y adúltera” (Mt 16,4).

Lucas es el que, más que ningún otro, habla de las mujeres que acompañaban al Maestro durante su vida pública (cf. Lc 8,1-3). También es el único que dice que, a lo largo del camino hacia el Calvario, Jesús se encuentra con un grupo de mujeres que lloran y se dan golpes de pecho (cf. Lc 23,27-31). Ellas no son responsables de lo que está sucediendo, lloran por las culpas de otros. Resaltado este detalle, Lucas quiere, una vez más, asumir la defensa de los débiles, de los que pagan las consecuencias de los pecados ajenos. Unos, los poderosos, son los que provocan desastres, desencadenan guerras, siembran la violencia y otros, los débiles como las mujeres del relato, quienes siempre sufren las consecuencias, quienes lloran.

Todos los evangelistas dicen que Jesús fue crucificado junto a dos bandidos. No eran ladrones de poca monta, sino delincuentes, asesinos. Mateo y Marcos refieren que ambos ultrajaban a Jesús. Lucas, sin embargo, narra el hecho de manera diferente. Dice que uno lo injuriaba, pero el otro no, es más, reprochaba a su compañero y, llamando a Jesús por su nombre, le pidió: “Jesús, cuando llegues a tu reino acuérdate de mí”. El Señor, ya moribundo le respondió: “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”.

Al comienzo del Evangelio de Lucas, Jesús aparece entre los pastores: los últimos, los despreciados, los impuros de Israel.

Después transcurre su vida pública entre publicanos, pecadores y prostitutas.

Al final, no son los santos con quienes muere. También al final, como era de esperar, se encuentra entre los que más amaba: los pecadores. En la cruz, tiene a su lado a dos pobres diablos a quienes todo les salió torcido en la vida. Jesús ha venido de Dios, ha cumplido su peregrinación en esta tierra y ahora vuelve al Padre. Regresa con uno que representa a todos los hombres: un pecador recuperado por su amor.