Morrer, a última obediência que nos faz mais humanos

Enzo Bianchi – Os Novíssimos (1) MORTE

Morte, juízo, inferno, paraíso: essa era a resposta do Catecismo à pergunta sobre os novíssimos, ou seja, sobre as últimas realidades que aguardam cada ser humano. Nestes dias de memória dos mortos, gostaríamos de tentar compreender a morte como evento humano e cristão, cientes de que hoje vivemos em uma atmosfera cultural que evita falar sobre a morte. Essa constatação chega a ser banal: a morte é afastada, tornou-se a única realidade concretamente “obscena”, ou seja, que não deve ser vista, contemplada, considerada. Hoje queremos evitar ser testemunhas da morte, que, no entanto, continua presente em nossas vidas familiares e de relação; sobretudo, queremos evitar pensar sobre a nossa própria morte, o único evento certo que nos espera.

É significativo um convite feito por André Comte-Sponville ao seu leitor, justamente em um livro que pretende ser uma “sabedoria” para todos: “Leitor, coragem! Você tem todo o tempo do mundo para a morte. Primeiro, empenhe-se em viver!” Não por acaso, até o vocabulário da morte é pouco utilizado. Há uma espécie de recato em falar “morto, morte”; prefere-se dizer: “Ele partiu. Passou para o outro lado. Já não está conosco”… Isso ocorre também nos funerais, que ainda se chamam cristãos, mas que muitas vezes, especialmente no caso de alguma pessoa importante ou de uma desgraça pública, tornam-se “eventos” com tons de espetáculo. Neles, em vez de acolher o mistério da morte, fala-se do falecido, dirigem-se a ele como se ainda estivesse vivo, tenta-se quase uma reanimação do cadáver, até mesmo transmitindo alguma palavra sua ou – se ele fosse cantor – uma de suas canções. Assim, elimina-se a morte de nossas vidas e da perspectiva tão necessária para a busca de um sentido, de uma direção para seguir.

Mas o que parece loucura é o fato de que, ao lado desse afastamento da morte, ocorre a sua espetacularização nos meios de comunicação. Nestes, a morte parece reinar em um fluxo de imagens que a exibem, a mostram, insistem nela para “dar a notícia” eficaz de catástrofes, guerras, torturas, assassinatos… Não queremos ver a morte, e depois reduzimos a velocidade do carro para olhar os efeitos de um acidente e ver as vítimas. Acostumando-nos com as imagens da morte em cena, acreditamos afastar a possibilidade de nossa própria morte. Enfim, até para o cristão a tentação é fazer calar os novíssimos, esquecê-los, e entre eles, em particular, a morte.

E, no entanto, a morte continua a ter a última palavra sobre nós, pelo menos na realidade visível, continua sendo um destino, uma meta que nos espera: é a única direção (sentido) da vida que não podemos mudar, porque sempre a vida se dirige para a morte. Martin Heidegger, ao interpretar isso, chegou a afirmar que o ser humano “vive para a morte”.

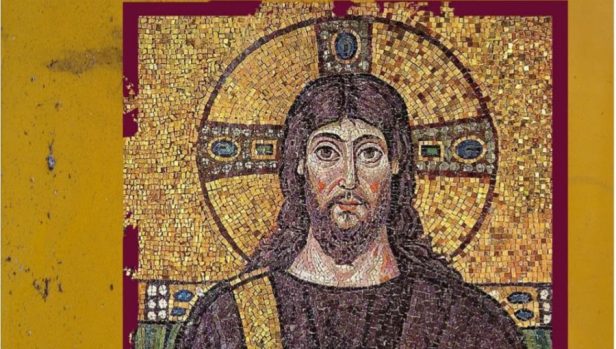

Minha geração ainda recebeu da grande tradição cristã o conselho espiritual de exercitar-se para morrer, de preparar-se para o evento final, de viver a morte. A morte era um tema de meditação, não fúnebre, não doloroso, mas deveria ser pensada como a “hora” que nos espera, a hora do juízo de Deus sobre cada um de nós, o encontro com o rosto de Deus tão buscado. Na memória mortis havia uma tristeza, a de ter que morrer; havia o temor de Deus (diferente do medo!), por seu juízo, que é misericórdia, mas também justiça; havia o consolo pelo encontro definitivo com o Senhor, a vida eterna.

Na memória da morte, era necessário sobretudo exercitar-se para pensar que o próprio morrer deve ser “um ato”. Isso era difícil para mim entender quando criança, mas com a maturidade eu compreendi. Para um cristão, a morte não pode ser um evento passivo: não é possível apenas deixar-se morrer, mas é absolutamente necessário fazer um ato desse evento final do qual não se escapa. Certamente, com fé, e talvez também com muitas dúvidas e angústia, mas é preciso poder dizer ao Senhor: “Pai, aquela vida que tu me deste e pela qual te agradeço, eu te devolvo pontualmente, ofereço-a em sacrifício vivo (cf. Rm 12,1), esperando apenas na tua misericórdia”.

Dessa forma, a morte torna-se um ato, e assim se morre em obediência, talvez acolhendo as palavras de quem acompanha o moribundo, que – se for sábio – sabe dizer-lhe no momento certo: “Parte, vai ao Pai, em nome do Pai que te criou, em nome do Filho que te redimiu, em nome do Espírito Santo que te santificou”.

Talvez fazer da morte um ato seja o que nos remite os pecados, como ousadamente afirmava Marco, o monge (fim do século V – início do século VI). Talvez seja a última possibilidade de “obediência da fé” (Rm 1,5; 16,26) para o cristão, que assim confessa acreditar na infinita misericórdia de Deus.

Justamente para preparar tudo para que isso seja possível, seria necessário que a pessoa enferma fosse avisada, se desejar, de sua condição de homem ou mulher que chegou às portas da morte, ao fim da vida. Uma operação delicada, que não deve ser realizada sempre, em qualquer caso e para todos, mas apenas quando há uma certa maturidade de fé, e então o crente moribundo deseja estar consciente do encontro próximo com o seu Senhor. A morte, portanto, torna-se “ação”, ato pontual, verdadeiro ato de “adoração” do Criador, de reconhecimento de ser uma criatura desejada por Deus em seu amor e que retorna a Deus, que é amor para sempre (cf. 1Jo 4,8.16; 1Cor 13,8).

É nesta fé que o ser humano confessa não ser dono de sua própria vida, de não decidir ele mesmo o seu fim, mas de acolhê-la devolvendo a Deus seu alento, seu espírito (cf. Sl 31,6; Lc 23,46). Ao cristão – é preciso lembrar – não se pede para sofrer nem aceitar os sofrimentos físicos como se fossem desejados por Deus. Deus não nos pede para expiar nossos pecados com tormentos físicos, porque só ele sabe como restaurar a justiça que ofendemos e violamos com nossos pecados. É tarefa dele, não nossa: deixemos que ele seja o Senhor em nossa vida e em nossa morte.

Por isso é necessário que os sofrimentos físicos sejam evitados ao máximo para o enfermo moribundo, de modo que ele possa atravessar a hora da morte simplesmente respondendo ao que é sua humanização e cumprimento da vontade de Deus: que ele possa viver a enfermidade e a morte continuando a amar aqueles que ficam e aceitando ser amado. Nada mais.

Este é o último e definitivo mandamento: amar até o fim, até o extremo (cf. Jo 13,1), na medida do possível para um ser humano. A vida é um dom de Deus, ou melhor, é o dom de Deus por excelência, e esse dom deve ser reconhecido e devolvido a quem é nosso Pai. Sim, hoje, no evento da morte – devemos dizer – joga-se a fidelidade dos cristãos ao seu Senhor: os cristãos sabem, porque no batismo foram imersos na morte do Senhor, são “com-mortos com Cristo”, que com Cristo ressuscitarão (cf. Rm 6,4-5.8; Cl 2,12), e que esse télos está diante deles como uma promessa para quem persevera sempre, mesmo caindo em pecados, no seguimento do Senhor.

Exatamente por isso, eles não julgarão os outros que não possuem a luz da fé; mesmo assim, por seu caminho de humanização que é próprio a todos, mostrarão e dirão que a morte pode ser um ato, o ato culminante da humanização percorrida ao longo de toda a vida. Platão já falava da necessidade da meléte thanátou (Fédon 81a), do “exercício de preparar-se para a morte”, e toda a tradição cristã pensou e indicou no que isso pode consistir.

A morte não pode ser privada do morrer, e cada um de nós deve ter a coragem de dizer a si mesmo: “Eu morrerei.” Ao chegar à velhice, é necessário pensar mais na morte, evento que pode ser a última grande ação de nossa vida. Nenhum de nós pode prever a própria morte, se será súbita ou após uma longa doença, se na paz e na suavidade de quem morre sem grandes sofrimentos físicos ou no tormento de quem passa por dores que quase não podem ser aliviadas com medicamentos. Nenhum de nós pode saber, apesar das declarações feitas a respeito, se morrerá na dúvida ou na fé. Não é por acaso que na oração mais simples e mais conhecida entre os católicos, a Ave Maria, pedimos (e isso se repete no rosário): “Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.” Pensar que temos alguém que intercede por nós na morte como uma mãe, e que intercede junto ao Cristo que encontraremos, é um bom exercício para sentir a morte como irmã e louvar a Deus “por nossa irmã morte corporal”.